消防法17条の3の3について、設備の点検結果の報告のタイミングはいつなの?

点検って自分でしてもいいの?それともプロに頼む必要があるの?

そもそも点検報告の対象は存在するの?

「点検報告しなさいって」消防に指摘されたけど無視し続けたらどうなるの?

この記事では消防法第17条の3の3に基づく点検報告制度について、自身で点検しても良いのか、いつ報告するのかについて解説し、上記のような疑問を解決します。

消防用設備等の点検報告制度 「定期報告」の定期ってどれぐらいの時期?

消防法第17条の3の3では消防設備等を定期に点検し、用途に応じて定期的に消防機関へ報告することが定められています。この点検報告制度では点検のプロに任せなければいけないのか、何年ごとに報告しなければならないのか、そもそも何を点検するのか等様々な疑問があると思います。まずは点検の報告時期について解説します。

第十七条第一項の防火対象物(政令で定めるものを除く。)の関係者は、当該防火対象物における消防用設備等又は特殊消防用設備等(第八条の二の二第一項の防火対象物にあつては、消防用設備等又は特殊消防用設備等の機能)について、総務省令で定めるところにより、定期に、当該防火対象物のうち政令で定めるものにあつては消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者に点検させ、その他のものにあつては自ら点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。

特定用途は毎年、非特定用途は3年に1回の報告義務

消防法施行規則第三十一条の六では点検実施の期間と用途に応じた報告時期が定められています。報告時期について簡単に纏めると、特定用途は1年に1回以上、非特定用途は3年に1回以上の報告が求められています。

しかし、この消防用設備等の点検報告率がどうも良くない様で、最近消防庁は対策をしてきました。郵送による報告を全面的に認め、少しでも報告率を上げようと改正されていますよ。

それでは報告時期を法文で確認しましょう!

法第十七条の三の三の規定による消防用設備等の点検は、種類及び点検内容に応じて、一年以内で消防庁長官が定める期間ごとに行うものとする。

2 法第十七条の三の三の規定による特殊消防用設備等の点検は、第三十一条の三の二第六号の設備等設置維持計画に定める点検の期間ごとに行うものとする。

3 防火対象物の関係者は、前二項の規定により点検を行つた結果を、維持台帳(第三十一条の三第一項及び第三十三条の十八の届出に係る書類の写し、第三十一条の三第四項の検査済証、次項の報告書の写し、消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事、整備等の経過一覧表その他消防用設備等又は特殊消防用設備等の維持管理に必要な書類を編冊したものをいう。)に記録するとともに、次の各号に掲げる防火対象物の区分に従い、当該各号に定める期間ごとに消防長又は消防署長に報告しなければならない。ただし、特殊消防用設備等にあつては、第三十一条の三の二第六号の設備等設置維持計画に定める点検の結果についての報告の期間ごとに報告するものとする。

一 令別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、(十六)項イ、(十六の二)項及び(十六の三)項に掲げる防火対象物

一年に一回

二 令別表第一(五)項ロ、(七)項、(八)項、(九)項ロ、(十)項から(十五)項まで、(十六)項ロ、(十七)項及び(十八)項までに掲げる防火対象物

三年に一回

4 法第十七条の三の三の規定による点検の方法及び点検の結果についての報告書の様式は、消防庁長官が定める。

5 法第十七条の三の三の規定により消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者が点検を行うことができる消防用設備等又は特殊消防用設備等の種類は、消防庁長官が定める。

点検の頻度 機器点検と総合点検について

【種類及び点検内容に応じて、一年以内で消防庁長官が定める期間ごとに行うものとする】とは平成16年5月31日消防庁告示第9号を指しています。

機器点検は半年、総合点検は1年の点検の期間として定められています。

消火器と誘導灯しか設置されていないような小規模な飲食店等を例にすると、消火器と誘導灯は半年ごとの機器点検は必用ですが、総合点検はありません。しかし、誘導灯には配線が配置されるため配線部分は総合点検の対象になります。消防機関への報告は総合点検を実施したタイミングのものを1年に1回以上報告します。

最近では31年4月18日に自家発の点検について改正がありましたので、そちらも含めて確認してみて下さい。

消防法施行規則の規定に基づき、消防用設備等又は特殊消防用設備 等の種類及び点検内容に応じて行う点検の期間、点検の方法並びに 点検の結果についての報告書の様式を定める件

(平成16年5月31日)

(消防庁告示第9号)

改正 平成18年7月 3日消防庁告示第32号

同 21年2月26日同 第 2号

同 21年9月15日同 第18号

同 22年2月 5日同 第 4号

同 26年4月14日同 第14号

同 30年3月29日同 第 6号

同 31年4月18日同 第 6号

消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第31条の6第1項及び第4項の規定に基 づき、消防用設備等又は特殊消防用設備等の種類及び点検内容に応じて行う点検の期間、点検の方法並びに点検の結果についての報告書の様式を次のとおり定める。

第1 用語の定義

この告示において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところに よる。

1 点検 消防用設備等にあっては消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」とい う。)第17条第1項の技術上の基準に、特殊消防用設備等にあっては同条第3項の設 備等設置維持計画に適合しているかどうかを確認することをいう。

2 消防用設備等の種類等 消防用設備等(非常電源、配線及び総合操作盤の部分を除く。 ) の種類及び非常電源の種別並びに配線及び総合操作盤の別をいう。

3 消防用設備等の機器 消防用設備等のヘッド、感知器、加圧送水装置、配管等の機器 をいう。

第2 点検の内容及び点検の方法 点検の内容及び点検の方法は、次のとおりとする。ただし、特殊消防用設備等にあって は、法第17条第3項に規定する設備等設置維持計画によるものとする。

1 機器点検 次の事項について、消防用設備等の種類等に応じ、別に告示で定める基準 に従い確認すること。

(1) 消防用設備等に附置される非常電源(自家発電設備に限る。)又は動力消防ポンプ の正常な作動

(2) 消防用設備等の機器の適正な配置、損傷等の有無その他主として外観から判別で きる事項

(3) 消防用設備等の機能について、外観から又は簡易な操作により判別できる事項

2 総合点検 消防用設備等の全部若しくは一部を作動させ、又は当該消防用設備等を使用することにより、当該消防用設備等の総合的な機能を消防用設備等の種類等に応じ、別に告示で定める基準に従い確認すること。

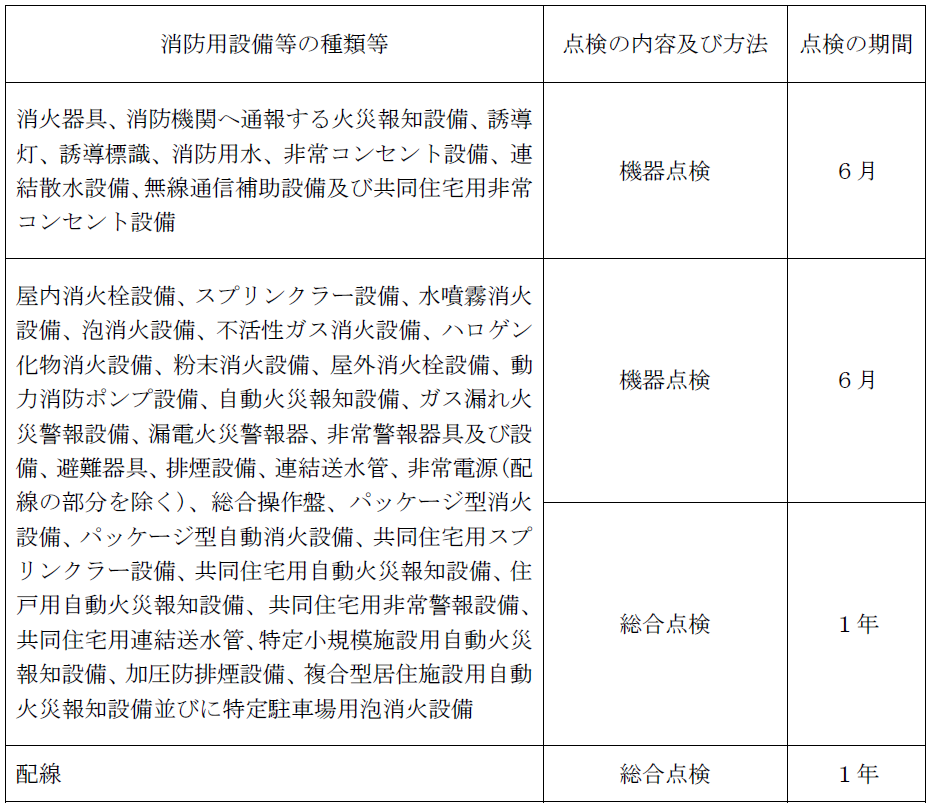

第3 点検の期間 点検の期間は、次の表の上欄(左欄)に掲げる消防用設備等の種類等並びに同表中欄に掲げる点検の内容及び方法に応じ、同表下欄(右欄)に掲げるとおりとする。ただし、特殊消防用設備等にあっては、法第17条第3項に規定する設備等設置維持計画に定める期間によるものとする。

消防用設備等の点検はプロに任せなければいけないのか?

消防法第17条の3の3に定められるように、政令で定めるものは有資格者の点検が必用になり、それ以外は自身での自主点検でも可能としています。

有資格者という点検のプロは「消防設備士」か「消防設備点検資格者」を指します。

消防法第17条の3の3 一部抜粋

(前略)当該防火対象物のうち政令で定めるものにあつては消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者に点検させ、その他のものにあつては自ら点検し、(後略)

有資格者に点検させる必要がある対象物を簡単にまとめると下表のようになります。1000㎡がひとつの基準となっていますが、特定1階段等防火対象物は必ず有資格者の点検が要ります。

下表よりも小規模な防火対象物は有資格者に点検させる必要は無く、自身で点検することができます。でも、報告義務は小規模でも緩和されませんよ!

| 用途 | 面積等の条件 |

| 特定用途 | 1000㎡以上 |

| 非特定用途 | 1000㎡以上+消防長又は消防署長の指定 |

| 特定1階段等防火対象物 | 面積等の条件無し |

筆者の個人的な意見としては、いくら自主点検が法令上可能であったとしても、あまりお勧めしません。小規模であったとしても点検を疎かにすると重大な事故に繋がる可能性はおおいにあります。設置から経過年数の浅い消火器や誘導標識以外の消防用設備はプロの知識技術をもって対応していただくことを強くお勧めします。

法第十七条の三の三の消防用設備等又は特殊消防用設備等について点検を要しない防火対象物は、別表第一(二十)項に掲げる防火対象物とする。

2 法第十七条の三の三の消防用設備等又は特殊消防用設備等について消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者に点検をさせなければならない防火対象物は、次に掲げる防火対象物とする。

一 別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、(十六)項イ、(十六の二)項及び(十六の三)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が千平方メートル以上のもの

二 別表第一(五)項ロ、(七)項、(八)項、(九)項ロ、(十)項から(十五)項まで、(十六)項ロ、(十七)項及び(十八)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が千平方メートル以上のもののうち、消防長又は消防署長が火災予防上必要があると認めて指定するもの

三 前二号に掲げるもののほか、別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が避難階以外の階に存する防火対象物で、当該避難階以外の階から避難階又は地上に直通する階段が二(当該階段が屋外に設けられ、又は総務省令で定める避難上有効な構造を有する場合にあつては、一)以上設けられていないもの ※特定1階段防火対象物

屋外キュービクル変電設備や自動車に設置される消火器も点検報告制度の対象なのか?

屋外のキュービクル変電設備に設置されている消火器って消防法17条の3の3に基づく点検報告って必要なんでしょうか?

すべての消火器は点検報告する必要があるように感じますが実は違います。消防法17条の3の3で対象とされているのは消防法17条第1項の消防用設備等になります。

点検報告制度の内容からは少し脱線しますが、消火器の設置要否について見てみましょう。

消防法第17条第1項の規制対象となるのか? 消火器を例に解説!

消火器の設置の要否は消防法施行令第10条第1項に記載されています。法文を見ると分かる通り基本的には用途と面積で決定します。4号だけは特別で少量危険物や指定可燃物の貯蔵取扱所です。

電気室や火器使用室に対する負荷条件は規則第6条に記載されていますが、あくまで消防法施行令第10条第1項で消火器が必要な場合に限ります。

消火器又は簡易消火用具(以下「消火器具」という。)は、次に掲げる防火対象物又はその部分に設置するものとする。

一 別表第一(一)項イ、(二)項、(六)項イ(1)から(3)まで及びロ、(十六の二)項、(十六の三)項、(十七)項並びに(二十)項に掲げる防火対象物

二 別表第一(一)項ロ、(三)項から(五)項まで、(六)項イ(4)、ハ及びニ、(九)項並びに(十二)項から(十四)項までに掲げる防火対象物で、延べ面積が百五十平方メートル以上のもの

三 別表第一(七)項、(八)項、(十)項、(十一)項及び(十五)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が三百平方メートル以上のもの

四 前三号に掲げるもののほか、別表第一に掲げる建築物その他の工作物で、少量危険物(危険物のうち、危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)第一条の十一に規定する指定数量の五分の一以上で指定数量未満のものをいう。)又は指定可燃物(同令別表第四の品名欄に掲げる物品で、同表の数量欄に定める数量以上のものをいう。以下同じ。)を貯蔵し、又は取り扱うもの

五 前各号に掲げる防火対象物以外の別表第一に掲げる建築物の地階(地下建築物にあつては、その各階をいう。以下同じ。)、無窓階(建築物の地上階のうち、総務省令で定める避難上又は消火活動上有効な開口部を有しない階をいう。以下同じ。)又は三階以上の階で、床面積が五十平方メートル以上のもの

よって屋外に設置されるキュービクル変電は単体で見た場合、消防法令では消火器の設置義務がでは生じていないため点検報告の対象にもなりません。

しかし消防法令では点検報告義務がなくとも、点検することをオススメしますよ。法律は最低基準であり、いざという時消火器が使えなかったら意味が無いですもんね!

設備点検未報告への違反処理に関する3つの選択肢

消防設備等の点検結果報告書を提出しない違反者への対処法は3つの手法があることを知っていますか?

点検の実施状況や防火管理者の選任状況により次のように分ける事ができます。

1.点検はしているけども報告してこない

→消防法第4条に基づく資料提出命令

2.防火管理者が選任されている防火対象物で、そもそも点検をしていない

→消防法第8条第4項に基づく防火管理業務適正執行命令

3.上記以外

→告発を前提

どれもが2次措置としての内容になりますので、まずは警告を実施します。しかし全国的な点検報告率が芳しくない状況を考えると、警察比例の原則により告発という選択肢はほぼ無いですね(汗)

現実的なラインとしては他の違反内容と並行して資料提出命令や防火管理業務適正執行命令を実施することになりそうですが、特定1階段や1000㎡以上でプロによる点検が必要な防火対象物は特に消防用設備等の重要性が高いため速やかに警告を実施し、2つの命令を視野に入れましょう!

予防技術者検定にチャレンジ! 消防用設備等の点検報告編(問題数3)

次の防火対象物の点検結果の報告時期について誤っている組み合わせを選べ。

- 1項イ - 1年に1回

- 5項ロ - 3年に1回

- 16項ロ - 3年に1回

- 17項 - 1年に1回

次の防火対象物のうち、消防設備士又は消防用設備等点検資格者に点検させなければならないものとして、誤っているものを1つ選べ。

- 延べ面積2000㎡の物品販売店舗(4項)

- 延べ面積2000㎡の事務所(15項)

- 延べ面積1000㎡の複合用途防火対象物(16項イ)

- 延べ面積200㎡の飲食店(3項ロ:特定1階段防火対象物)

次の防火対象物に設置される消火器について消防法17条の3の3に基づく点検が不要なものはどれか1つ選択せよ。

- (6)項イ(1) 150㎡

- (6)項イ(4) 200㎡

- ガソリンを貯蔵する少量危険物貯蔵庫

- 屋外に設置されるキュービクル変電設備

コメント